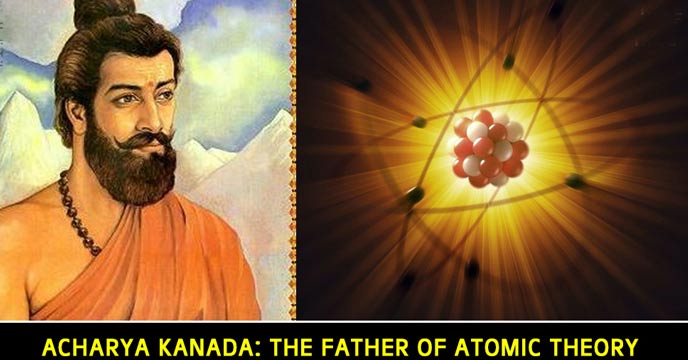

Special Correspondent: “জন ডালটনের”পরমানুবাদ তত্ব সবার জানা। এটাও সবাই জানে যে তিনিই পরমানুবাদের আবিষ্কর্তা।কিন্তু অনেকই জানেন না জন ডালটনের আনুমানিক ২৬০০ বছর আগে খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বছর পূর্বে কনাদ নামের এক ভারতীয় ঋষি এই পরমাণুবাদের সুত্রপাত ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

খ্রীষ্ঠ পুর্ব ষষ্ঠ শতকে, প্রাচীন ভারতের (বর্তমান গুজরাটের) দ্বারকা নগরীর প্রভাষ ক্ষেত্র নামক স্থানে মহান পদার্থবীদ মহর্ষী কনাদ জন্ম গ্রহন করেছিলেন।জন্মের সময় এই ঋষিপ্রবের নাম রাখা হয়েছিলো কাশ্যপ।কনাদ মহান দার্শনিক ঋষি উলুকের পুত্র ছিলেন তাই তাকে ঔলুক্য নামেও ডাকা হত। তিনি গুরু সোমশর্মার নিকট পদার্থবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি গভীর অরন্যে সমগ্র দিবস কঠোর সাধনা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।এবং খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য রাত্রিকালে বাহির হতেন। কিছুটা পেঁচকের মতন তাই কণাদকে ‘উলূক’ নামেও ভূষিত করা হয়েছে।আরেক বিবরণীতে আছে যে বাল্যকালে কাশ্যপ একবার তীর্থ করতে গঙ্গাতীরের প্রয়াগ নগরে গিয়েছিলেন ।

সেই নগরে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর ভিড়। ভক্তেরা গঙ্গায় পুন্য স্নান করে ,মন্দিরে পুষ্প ও শস্যকণা অর্ঘ দান করছিলেন। সে জন্য নগরের পথে প্রান্তরে ফুল আর শস্যকণা পড়ে ছিল । কিশোর কাশ্যপ তখন পথের থেকে সেই শস্যকণা গুলি কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে থাকেন।প্রকৃত ব্যাপারটি জানার জন্য লোকজন কৌতূহলবসত সেখানে জমায়েত হতে শুরু করে। একজন সৌম্যদর্শন ঋষি এগিয়ে এসে কাশ্যপকে প্রশ্ন করেন, যে সে এই তুচ্ছ কণাগুলি কী কারণে কুড়িয়ে নিচ্ছে?

কাশ্যপ উত্তরে বলেছিলেন, হে মাননীয়, এই শস্যকনা গুলি সমগ্র বিশ্বেরই অংশ এগুলিকে তুচ্ছ মনে করা ঠিক নয়। এই প্রকার প্রচুর তুচ্ছ কণা একজন মানুষের আহার ও একটি পরিবারের খাদ্যের যোগান হতে পারে। এ কণা বিশ্বের মতোই মহার্ঘ।সংস্কৃতে পদার্থের সবথেকে কনিষ্ঠ অংশকে কনা বলা হয়।,তিনি এই শস্যকণা সংগ্রহ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নির্বাহ করতেন। এই তাই তাঁর নাম হয়েছে ‘কণাদ’ বা ‘কণভূক’, বা ‘কণভক্ষ’। এ রকম এক শস্যদানা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কনাদ লক্ষ করলেন যে, সেই শস্যকে যতই ভাঙা হোক না কেন অন্য কোনো উপাদান সেখানে নেই। সেই থেকেই তিনি পদার্থের সাথে পরমাণুর সম্পর্কের ধারণায় উপনীত হন।

কণাদ যে বইটি লিখে তাঁর পরমানুবাদীক ধ্যানধারণা প্রকাশ করেছেন সে গ্রন্থটি বৈশেষিক সূত্র দর্শন নামে পরিচিত। তার কাশ্যপ গোত্রীয় বিধায় তাঁর দর্শনকে কাশ্যপেয় দর্শন শাস্ত্রও বলা হয়েছে। তবে কণাদ তাঁর দর্শনে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে পঞ্চম হল: ‘বিশেষ’। অন্য কোনও দর্শনে এই বিশেষ পদার্থটির সম্পর্কে আলোচিত হয়নি।সুতরাং এই‘বিশেষ’ পদার্থের আমদানির কারণে তাঁর দর্শন মূলত ‘বৈশেষিক দর্শন’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বৈশেষিক দর্শন ভারতীয় দর্শন ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে তথা বিশ্বে পরমাণু চিন্তার পথিকৃৎ ছিলেন কণাদ। আনুমানিক ২৬০০ বছর আগে সমগ্র বিশ্বে কণাদ-ই সর্বপ্রথম তাঁর বৈশেষিক সুত্র দর্শনে পরমাণু তত্বের সুত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।কনাদের বৈ¬শেষিক দর্শনের প্রতি তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষ আজও গভীর কৌতূহল প্রকাশ করেন। বিশ্বসভ্যতায় কণাদের অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি নজর রেখে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ A.L. Basham লিখেছেন, “বিশ্বের গঠন সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় তত্বের ব্যাখা গুলি খুবই কার্যকরী এবং তা বৃহত্তর ও তত্বগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সাদৃশ্যপুর্ন”।

সেই যুগটা ছিলো বেদ ও উপনিষদের। তবে কনাদ সেই ধর্মীয় যুগে কেবল ধর্মীয় জগতের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকেননি; বরং জগতের বাস্তব গঠন সম্পর্কে গভীর চিন্তন করেছেন। কনাদ প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং দৃষ্ট বস্তুজগেক শ্রেণী বিভক্ত করে, জগতের মূলকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন এভাবেই তিনি প্রাচীন ভারতে পরমানুবাদ তত্বের পথ উম্মোচন করে দিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর মহত্ব এবং এই থেকেই তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি ।

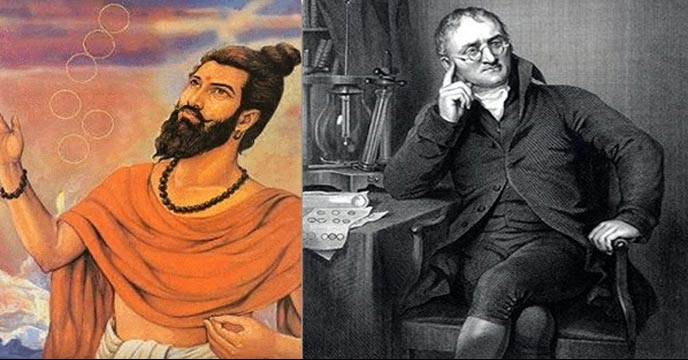

কেবল জগতের বাস্তব রূপই নয়, কণাদ কার্যকারণ তত্ত্বেরও অনুশীলন করেছিলেন।এবং সেই অনুশীলন গুলি তিনি লিখে প্রকাশ করেছেন। কণাদ বস্তুর অভ্যন্তরীন গঠন নিয়েও গভীর ভাবে ভেবেছেন।অবশেষে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে” আমরা যে সব জড় পদার্থ লক্ষ করি তা সবই মৌল দ্বারা গঠিত, যা পরমাণু কতৃক বন্ধন আবদ্ধ”।এমনটাই ডালটনের পরমানুতত্ত্ব। এখন হয়ত এই তত্ত্ব চলেনা।কিন্তু এই পরমানু তত্ত্বে কনাদ এর অবদান ও আছে এটা অনস্বীকার্য।

বৈশেষিক সুত্র আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বছর পূর্বে রচিত হলেও তা নিয়ে বর্তমান যুগে কৌতূহলের অন্ত নেই। দার্শনিক কনাদ ব্যাতীত তাঁর আরও একটি পরিচয় হল গুরু আচার্য কনাদ।কনাদ প্রবর্তিত বৈশেষিক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন “অতএব আমি এখন ধর্ম ব্যখা করবো”।কিন্তু কনাদ তো সত্য ও যুক্তিবাদী দার্শনিক তারঁ আবার ধর্ম ব্যখার সহিত কী সম্পর্ক? আসলে ধর্মের সংজ্ঞা সংস্কৃতে অত্যন্ত বৃহত্তর ও নিগুঢ়, বিশ্লেষণাত্বক অনুশীলন যার অন্তর্ভূক্ত।তাঁর কাছে শিষ্যরা এসেছে অনিবার্য দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান পেতে। জগৎ দুঃখময় ,এই দুঃখ হতে পরিত্রাণ পেতেই দর্শনের চর্চা । এ কারণেই দার্শনিক ঋষি এই দর্শনমূলক ধর্ম শিষ্যদের নিকট ব্যাখ্যা করছেন।বিশ্লেষন হল বিজ্ঞানের প্রধান মাধ্যম।বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি অত্যন্ত জ্ঞানদ্বীপ্ত শ্লোক রয়েছে।

যেখানে ঋষি যাজ্ঞবল্ক মৈত্রেয়ীকে বলছেন “আত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় ধাপটি হল মনন” এবং মননের প্রধান সাধন হল যুক্তিতর্ক, আর যুক্তিতর্ক শাস্ত্র হল ন্যায় ও বৈশেষিক সুত্র গ্রন্থ। কণাদ বৈশেষিক সূত্র দর্শন গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে তাঁর পরমাণুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।শুধু তাই নয় বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্রে তিনি কার্যকারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,”প্রত্যেক প্রভাবই হল একটি বিশুদ্ধ এবং নতুন সৃষ্টি”। এভাবে কণাদ কার্যর পিছনে পরম কারণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। কণাদ ঈশ্বর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চুপ ছিলেন। তবে বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তী টীকাকারগণ পরমাত্মা হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন: যে ঈশ্বর পরিপূর্ণ ও শাশ্বত। এবং এই পরিপূর্ণ ও শাশ্বত ঈশ্বরই জগৎকারণ। এভাবে কণাদের বৈশেষিক দর্শন বস্তুবাদ থেকে ভাববাদে পরিনত হয় এবং প্রাচীন ভারতের স্বাধীন চিন্তার পথটি রুদ্ধ হয়। সমাজপ্রগতির পথও রুদ্ধ হয়ে যায়

মহর্ষী কনাদ বৈশেষিক সূত্র গ্রন্থে বিশ্বের সকল পদার্থকে মোট ৭টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।এর মধ্যে ছয়টি ভাব পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ যথা- ১)পদার্থ বা দ্রব্য ২)পক্রিয়া বা কর্ম ৩)মান বা গুণ,৪)নির্দিষ্ট বা বিশেষ, ৫)সামান্য বা জাতি,৬)সমবায় এবং ৭)অভাব।পদার্থের এই ৭ প্রকার বিভক্তিকরন ছাড়াও কণাদ নয়টি পরম পদার্থের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।তাঁর মধ্যে চারটি হল অভৌত এবং পাঁচটি ভৌত। পাঁচটি ভৌত পদার্থ হল:ক্ষিতি,অপ,তেজ,মরু¬¬¬¬ৎ,ব্যোম ।আর বাকি চারটি অভৌত পদার্থ হল: ক্ষেত্র বা স্থান,সময়, মন ও আত্মা। এদের মধ্যে ক্ষিতী (পৃথিবী),জল(অপ),অগ্ন¬¬¬¬ি(তেজ) ও বায়ু(মরুত) হল আণবিক। কিন্তু আকাশ হল শাশ্বত ও অ-আণবিক।তাছাড়া স্থান এবং সময়ও হল শাশ্বত আর অফুরন্ত।আত্মার গুন কিছুটা সত্তার ন্যায়। মহর্ষী কণাদ অনুমান করছিলেন চেতনা হল দিব্য।শরীর তখনই চৈতন্য লাভ করে যখন আত্মা দেহ সম্পর্ক যুক্ত হয়।তিনি চেতনাকে আত্মার অপরিহার্য গুন বলে মনে করতেন না।মন আণবিক হলেও তা অবিভাজ্য এবং শ্বাশত পদার্থ।

তিনি বলেছিলেন বিশ্বে যে সকল পদার্থ আছে তা মনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরীতে প্রচেষ্টা করে থাকে। কণাদের মতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন হলো ‘দ্রব্য’ পদার্থ। যাতে গন্ধ আছে, সেটিই ক্ষিতি (মাটি)।জলে গন্ধ আছে।তবে সে গন্ধ তাঁর নিজস্ব নয়। এই গন্ধ পৃথিবী হতে জলে প্রবেশ করে। যাতে স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে সেটিই জল। যার স্বাভাবিক তাপ আছে সেটি তেজ বা অগ্নি। যে স্পর্শ কোনোরূপ প্যাঁচ বা আবর্ত থেকে উদ্ভূত হয়নি অথবা অনুষ্ণ এবং অশীতল— সেই স্পর্শ আছে যাতে সেটি বায়ু। যাতে শব্দ উত্পন্ন হয় সেটি আকাশ। কারণ অন্য অষ্টবিধ দ্রব্যে শব্দ থাকা অসম্ভব। তাই শব্দ একমাত্র আকাশেরই চিহ্ন। জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাকে কাল বলে। দূরত্ব ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাকে দিক বলে। কৃতিজ্ঞান প্রভৃতি যাতে উত্পন্ন হয়, সেটি আত্মা।

যে পদার্থের উপস্থিতিতে আমরা সুখ-দুঃখ অনুভব করি ও বিজাতীয় জ্ঞান উত্পন্ন হয় না তাকে মন বলে। ‘গুণ’ পদার্থ ২৪টি— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ ও ধর্ম। ‘কর্ম’ ৫ প্রকার— উেক্ষপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। ‘সামান্য’ ২ প্রকার— সাধারণ ধর্ম এবং জাতিবিশেষ। যে পদার্থের জন্য পরমাণুদের মধ্যে ভেদ স্থাপিত হয়, তাকে ‘বিশেষ’ বলে ‘সমবায়’ হলো নিত্য সম্বন্ধ। যেমন— দ্রব্যের সঙ্গে পরমাণুর, ঘটের সঙ্গে মৃত্তিকার সম্বন্ধ। অন্যদিকে ‘অভাব’ ৪ রকমের— প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যন্যাভাব, অত্যন্তাভাব। মহর্ষি কণাদের মতে, অন্ধকার কোনো লাদা পদার্থ নয়। তেজের অনুপস্থিতিই অন্ধকার। তার মতে, প্রমাণ দুই প্রকার— প্রত্যক্ষ ও অনুমান। উপমান অনুমানের অন্তর্গত।

অর্থাত্ দৃশ্যমান ও অনুভূত পদার্থের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে কণাদ ও তাঁর সমভাবাপন্ন দার্শনিকরা চিন্তিত ছিলেন। এভাবে তাঁরা জগতের মূলে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। তাঁদের চিন্তার এ সামান্য বিবরণী পড়লে মনে হবে, তাঁরা প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দৃষ্ট বস্তুজগেক শ্রেণী বিভাগ করেছেন, জগতের মূলকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তাঁরা পদার্থের মূলে পরমাণুকে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পদার্থে পদার্থে বৈষম্য ও পার্থক্য কেন হয়, সেজন্য তাঁরা পরমাণুতে ‘বিশেষ’ বলে এক নতুন ধর্মের আরোপ করেছেন মহর্ষি কাশ্যপ দেখেছিলেন যে মাটির বানানো নতুন পাত্র আগুনের তাপে কালো বর্ণে পরিনত হয়।

এর অর্থ হল বস্তুর উপর তাপের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এর কারণ কি? কণাদ নিশ্চই বুঝতে পেরেছিলেন বস্তুর ভিতরের রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তনই হল বস্তুর বহির্ভাগের পরিবর্তনের জন্য দায়ী।বস্তুর এই বৈচিত্র হল পরমাণুরই বৈশিষ্ট এটাই ছিলো কনাদের ধারণা-এই পরমানুই বিশেষ বস্তুটিকে তৈরি করেছে। তিনি পরমাণুর বিভিধ পর্যবেক্ষণ করেচিলেন এবং অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একমাত্র পরমাণু সত্স্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার কারণ নাই’— সদকারণবন্নিত্যম্?। আমরা যেসব জড় পদার্থ লক্ষ করি, তার সবই পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। তবে পরমাণুতে ‘বিশেষ’ বলে একটি পদার্থ আছে, তারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণুকে ভিন্ন বলে মনে হয় তবে একটি কথা জানানো দরকার, কণাদ তাঁর সূত্রাবলিতে ‘অণু’ কথাটা উল্লেখ করেছেন, যে অর্থে আমরা এখন ‘পরমাণু’ ব্যবহার করি। সেজন্য কণাদের এ মতবাদকে ‘atomism’ বলা হয়।

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আগমনের পর গ্রিকরা ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আক্রমন করেছিল। এর পরপরই গ্রিস ও ভারতের মধ্যে বৈদেশিক ও বানিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।গ্রিকরা আফগানিস্তান ও পারস্যে বসতি গড়ে তোলে। তাদের হাত ধরেই গ্রীসে তথা ইউরোপে ভারতীয় পরমাণু ধারণা পৌঁছেছিল বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। সবমিলিয়ে বলা যেতেই পারে পারি পরমানু তত্ব খোঁজার সুত্রপাত প্রথম এই ভারতের মাটিতেই ঘটেছিল।