Online Desk: প্রায় আড়াইশো কিংবা তিনশো বছর আগে শহর কলকাতায় শুরু হয়েছিল এক নতুন আভিজাত্য। যার পোশাকি নাম ‘বাবু কালচার। যদিও নবাবের আমলে ‘বাবু’ ছিল একটি বিশেষ উপাধি, নবাবের অনুমতি ছাড়া যা নামের আগে ব্যবহার করা যেত না। সাধারণত নবাবের অনুগত শিক্ষিত অভিজাত ধনীরাই এই উপাধি লাভ ব্যবহারের অনুমতি পেত।

আরও পড়ুন নয় দশক পেরিয়েও বঙ্গ জীবনের অঙ্গ বোরোলিন

ব্রিটিশ আমলে আবার এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর তৈরী হল। নবাব আমলের শিক্ষাকে ছাপিয়ে গেল অর্থ। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমল থেকে বাবুর সমার্থক হয়ে উঠলো অর্থ। শিক্ষা বা বংশ পরিচয় নয়। ফলে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে রাতারাতি বাবুর সংখ্যা বেড়ে গেল তিলোত্তমায়। আর তাতে মদত দিয়েছিল খোদ ব্রিটিশ সরকার, কারণ এই বাবুদের হাতের মুঠোয় রাখতে পারলে সমাজে খুব সহজেই ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি কায়েম করা যাবে। ফলে জন্ম হল বেশ কিছু নতুন উপাধিরও।রাজা, রায়, রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর ইত্যাদিতে ভরে গেল কলকাতা সহ গোটা বাংলা।

আর বাবু হওয়ার প্রধান শর্ত তখন বেহিসেবি জীবন। দামি গাড়ি, লক্ষ টাকার বাঈজি, পায়রা ওড়ানো, রক্ষিতাদের বাড়ি করে দেওয়া, ফি শনিবার বেশ্যাদের নিয়ে আসর বসানো, মদ খেয়ে রাতের পর রাত কাটানো ছিল এই বাবুদের প্রধান কাজ। আবার অনেকে এই জীবনযাপন করতে গিয়ে সর্বসান্তও হয়েছিলেন। মোট কথা শুধু ভোগ নয়, বাবুদের লোভ ছিল খ্যাতিরও। তাই দিনের পর দিন চলত টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা।

আরও পড়ুন পচাত্তর পেরিয়ে আজও বাঙালির প্রিয় শালিমার

এই বাবুদের বর্ণণা দিতে গিয়ে সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ‘বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের (বেশ্যা) গৃহে গৃহে গীত-বাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত।’

আরও পড়ুন ‘সুলেখা কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।’, বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি

অবশ্য শুধু শৌখিনতা করে বৃথা টাকা ব্যয়ই নয়, বাবুরা তোল্লাই দিত কৃষ্ঠি, সংস্কৃতিকেও। বেহিসেবি জীবনযাপন করলেও নাটক, বাংলা গান, যাত্রাপালা, চলচ্চিত্র বাবুদের অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়াও নবাবের আমল থেকেই শুধু পয়সাওয়ালাই নয়, বেশ কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তরুণও হয়ে উঠেছিলেন ‘বাবু’। উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা কিংবা কলকাতার নীলমনি হালদার, রামতানু দত্ত, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ, ছাতুবাবু, লাটুবাবুরা রীতিমতো তোল্লাই দিতেন শিল্পচর্চাকে।

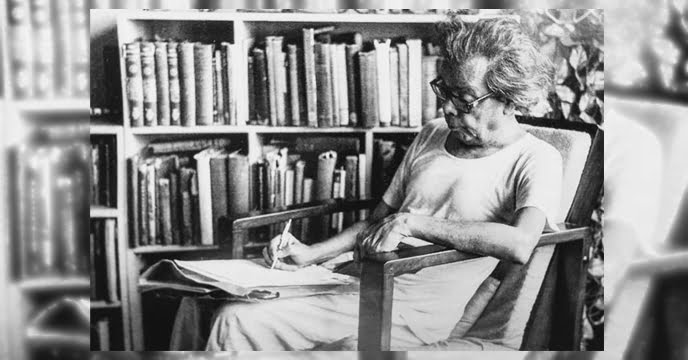

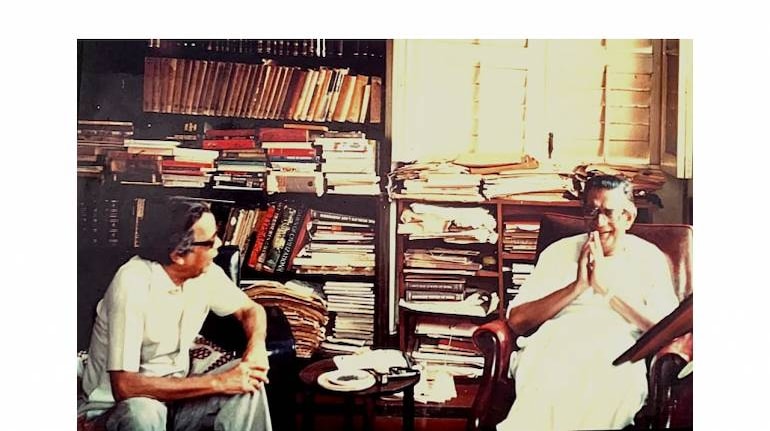

কলকাতার বাবু কালচারের শেষ ধারক যাকে বলা হয় সেই ‘শাঁটুলবাবু’ও ছিলেন এই দ্বিতীয় পর্যায়েরই একজন। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সুহৃদ, চল্লিশের দশকে কলকাতায় তাঁর মতো প্রতিভাধর লোক খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। ভালো নাম রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নেশায় ছিলেন লেখক-গবেষক। পড়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিষয়ের বাছবিচার ছিল না। প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই ছিল অসামান্য জ্ঞান। শোনা যায়, তাকে দেখেই ‘সিধুজ্যাঠা’র ভাবনা মাথায় এসেছিল প্রিয় বন্ধু মানিকের।

মাঝেমধ্যে নিজেকে লেখক বললেও শাঁটুলবাবুর বইয়ের সংখ্যা তিন। প্রথমদুটি তাও আকারে একটু বড়সড়। শেষেরটি বটতলার আদলে সাইজেও ছোট। যদিও বিদ্যাচর্চার দিকে ঝোঁক থাকলেও নিজেকে বেহিসেবি, আড্ডাবাজ বলে পরিচয় দিতেও পছন্দ করতেন তিনি। আড্ডাবাজ শাঁটুলবাবু সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু এবং আরেক আড্ডাবাজ কুমারপ্রসাদ লিখেছেন, “একবার শাঁটুল দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বালিগঞ্জে আমার বাড়িতে এলেন পণ্ডিতিয়া রোড থেকে। এসেই বললেন, “আর বলবেন না, কী মুশকিল মশায়, সাড়ে চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে, একটা ছোঁড়া পরতে আসবে শালকে থেকে।” যথারীতি ট্রাম স্টপেজে এগিয়ে দিতে গেলাম চারটে নাগাদ। সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেল, উনি প্রায় শেষ ট্রাম ধরলেন রাত সাড়ে দশটায়!

আরও পড়ুন কালের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস

সেই বাবু কালচার, তাদের আড্ডা, আড্ডার প্রোটাগনিষ্ট বিষয় সমস্ত সম্পর্কে বিশদে লিখে গিয়েছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। তাঁর ‘আমাদের যুবাকালের আড্ডা: ঝাঁকিদর্শন’ বইটিতে পাওয়া যায় সে যুগের একটুকরো কলকাতা, চায়ের ঠেক এবং নিঁখাদ আড্ডা।

তথ্যঋণ : গুরুচন্ডালি, টইপত্তর