লেখক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক

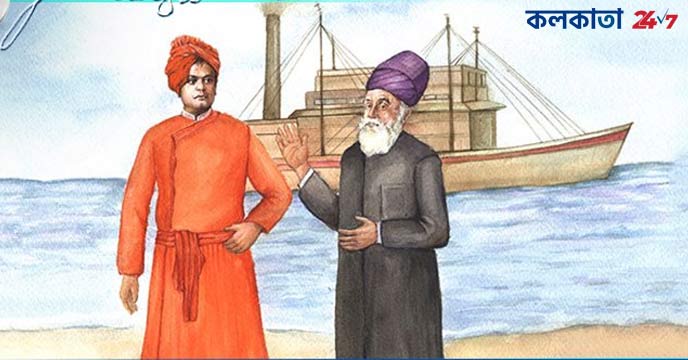

জুলাই ১৮৯৩৷ ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার অভিমুখী জাহাজ এগিয়ে চলছে৷ ওই জলপথে যাত্রার সময়ে তৈরি হয়েছিল আধুনিক ভারতের শিল্পায়ণের রূপরেখা৷ জাহাজের বহু যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন দুই ভারতীয়৷ এক মধ্যবয়স্ক পার্সি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হল মাথায় পাগড়িওলা গেরুয়া পোশাকের বছর তিরিশের এক বঙ্গসন্তানের৷ এদের একজন স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda) এবং অন্যজন হলেন আধুনিক ভারতের শিল্পের জনক জামশেদজি নাসেরবানজি টাটা (Jamshedji Nusserwanji Tata)৷ বিবেকানন্দ চলেছেন শিকাগো বিশ্ব মহাধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে আর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছেন টাটা৷

দুই ভারতীয়ের আলোচনায় উঠে এল দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসঙ্গ৷ জাপানে দেশলাইয়ের কারখানা দেখেছেন তাঁরা৷ বিবেকানন্দ জামশেদজির কাছে জানতে চাইলেন- জাপান থেকে দেশলাই আমদানি না করে কেন নিজের দেশে কারখানা গড়ছেন না ? স্বদেশি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে টাটাকে পরামর্শ দিলেন—জিনিস কেনা বেচায় কমিশন আছে ঠিকই, কিন্তু নিজের দেশে কারখানা গড়তে পারলে তুলনায় মুনাফা অনেক বেশি৷ পাশাপাশি কারখানা গড়লে দেশে কর্মসংস্থানও হবে। বয়সে প্রায় ২৪ বছরের ছোটো সন্ন্যাসীর কথা শুনে প্রভাবিত হয়েছিলেন টাটা৷ বিবেকানন্দ সহযাত্রী পার্সি শিল্পোদ্যোগীর কাছে তুলে ধরেছিলেন ব্রিটিশ শাসনে কেমনভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে সাধারণ জনগণ। যার জেরে তারা দুবেলা অন্নও জোটাতে পারছে না৷তখন আপামর জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা কতটা জরুরি জামশেদজির কাছে সেটাই ব্যাখ্যা করেছিলেন কলকাতার সিমলা পাড়ার নরেন্দ্রনাথ দত্ত৷

আলোচনায় জামশেদজি টাটা সেই সময় বিবেকানন্দকে জানিয়েছিলেন, ভারতে তাঁর ইস্পাত আনার পরিকল্পনা কথা৷ সে কথা শুনে বিবেকানন্দ তাঁকে বোঝান, ইস্পাতের প্রযুক্তির দুটি অংশ— একটা হল ইস্পাতবিজ্ঞান, অন্যটি হল উৎপাদনের প্রযুক্তি৷ ভালো হয় যদি পশ্চিমের প্রযুক্তিকে ভারতের জনগণের মধ্যে ব্যবহার করা যায়৷ স্বামীজির কথা ভাবিয়ে তোলে জামদেশজিকে৷ টাটার মনে পড়ে, এর আগে যখন তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে ভারতে ইস্পাত উৎপাদন শুরু করলে তা ব্রিটিশরা কিনে নেবে৷ সব মিলিয়ে টাটা নিজেও অনুভব করতে পারছিলেন, ইস্পাত কারখানা গড়লে আখেরে তাঁর লাভের পাশাপাশি দেশের আপামর জনগণের মঙ্গলের জন্য কিছু করা হবে৷

এরপর শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন রামকৃষ্ণের শিষ্য নরেন৷ তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা দুনিয়ায়৷ তারপরে বিভিন্ন দেশ ঘুরে ভারতে ফেরেন তিনি৷ কলকাতায় আসার পর স্বামী বিবেকানন্দকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে মেতে ওঠে গোটা শহর৷ ভারতীয় সন্ন্যাসীর এই সাফল্যে খুশি হন বোম্বাইতে বসবাসকারী জামশেদজি৷ ততদিনে জাহাজযাত্রার সময়ের আলাপচারিতার কথা তাঁর হৃদয়ে যেন গেঁথে গিয়েছে৷ শিক্ষা ও গবেষণার জন্যও তিনি কিছু করতে চান৷ ১৮৯৮ সালে ২৩ নভেম্বর বিবেকানন্দকে চিঠি লিখলেন জামশেদজি টাটা৷ কয়েক বছর আগে জাহাজের ডেকে তাঁদের আলোচনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানালেন ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচারপত্র লিখে দিতে৷ কারণ তিনি এবার দেশে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা ভেবেছেন৷

এদিকে ততদিনে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিবেকানন্দ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন৷ ওই পরিস্থিতিতে জামশেদজির অনুরোধ গ্রহণ করতে না পারলেও কিছু একটা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন স্বামীজি৷ টাটার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি পাঠালেন ভগিনী নিবেদিতাকে৷ নিবেদিতা দেখা করেছিলেন জামশেদজির সঙ্গে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল৷ যদিও তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের কাছে এই প্রস্তাব তোলা হলে তা বাতিল হয়ে যায়৷তবুও তলে তলে সেই পরিকল্পনা অনুসারে এগোতে থাকেন জামেশেদজি৷

বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় ১৯০২ সালে এবং তারপরে জামশেদজিও বেশি দিন বাঁচেননি৷ তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৪ সালে৷ কিন্তু টাটার পরবর্তী প্রজন্ম মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁদের সেই ঐতিহাসিক আলাপচারিতার৷ জাহাজের ডেকে আলোচনার মাধ্যমে ভারতে ইস্পাত কারখানার যে বীজ বপন হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয় আরও কয়েক বছর বাদে৷ ১৯০৭ সালে জামশেদপুরে টাটা গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে গড়ে ওঠে টাটা স্টিল৷সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেমন কারখানাটি এগিয়েছে তেমনি এই শিল্পগোষ্ঠীর ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে৷ আবার এর কিছুদিনের মধ্যেই টাটাদের উদ্যোগে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানটি ১৯০৯ সালে গড়ে ওঠে যা আজ দেশের গর্ব৷ পরবর্তীকালে শিক্ষাক্ষেত্রে টাটা গোষ্ঠীর উদ্যোগে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর মতো গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে৷

এটা ঠিক ধর্মসভায় যোগ দিতে স্বামীজি আমেরিকা পাড়ি দিলেও তখন তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল দেশের অর্থনৈতিক দুর্দর্শা কেমন করে দূর করবেন। পরিব্রাজক-জীবনে ভারত ভ্রমণকালে তিনি ভারতের বিধ্বস্ত নিঃস্ব অবস্থা দেখেছিলেন৷যা দেখে বুঝেছিলেন – কেবল কৃষিতে এই দেশের দারিদ্য দূর হবে না, কৃষির পরিপূরক শিল্প চাই। সেইজন্য শিল্পায়নের পদ্ধতি শিল্পসম্বৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে শিখতে হবে। স্বামীজির মনে হয়েছিল – ভারতে মিশনারিরা জনগণকে ধর্মশিক্ষা না দিয়ে শিল্প সম্বন্ধীয় বিষয়ে শিক্ষিত করলেই ভালো হবে। বিবেকানন্দ শিল্পোন্নয়নের জন্য সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন যাতে ওই সন্ন্যাসীরা জনগণকে এই বিষয়ে জ্ঞানদান করতে পারেন। প্রতিটি শহরে প্রতিটি গ্রামে একটা করে মঠ গড়ে সেখানে একজন সুশিক্ষিত সাধু মোহন্ত রেখে আর তাঁর অধীনে কার্যকরী বিজ্ঞান ও শিল্প শেখানোর বিভিন্ন বিভাগ খুলে আর সেই বিভাগগুলির পরিচালনা করার জন্য এক-একজন বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী রেখে তিনি তাঁর মিশন নিয়ে এগিতে চলতে চেয়েছিলেন৷

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা ভেবে সেই সময় স্বামীজির ঝোঁক কুটির শিল্পের চেয়ে যেন বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের দিকেই বেশি ঝুঁকে ছিল। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে তিনি যন্ত্রশিল্প শেখানোর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল স্থাপনের জন্য ওখানকার লোকেদের আগ্রহ সৃষ্টি করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি অনুভব করেছিলেন, যেখানে দেশের মানুষ নিজেরা একটা ছুঁচ তৈরি করতে পারে না সেখানে ইংরেজদের শুধু সমালোচনা না করে বরং জীবনযুদ্ধে জেতার জন্য বিদেশিদের কাছ থেকে যন্ত্রশিল্প ,ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কৌশল শিখে নেওয়া দরকার ৷

বিবেকানন্দ টাটার মতো শিল্পপতি না হলেও তিনি ভারতের ঐহিক সম্বৃদ্ধির পথগুলির সন্ধান করেছিলেন৷ যেটা তার মতো করে তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও করতেন কিন্তু সন্দেহ। সন্ন্যাসী হলেও স্বামীজি খবর রাখতেন দেশের কোথায় কি ধরনের খনিজ সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে শিল্প গড়ার জন্য৷ আবার রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শতে মধ্য ভারত, হাজারিবাগ ইত্যাদি অঞ্চলে উপানিবেশ স্থাপন করে, সেখানে টেকনিক্যাল স্কুল, কলকারখানা ইত্যাদি স্থাপন করতে বলা হয়েছিল। সেদিক দিয়ে দেখলে এক প্রকার তাঁরই ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল, জামশেদপুরে টাটা-কারখানা এবং তাকে ভিত্তি করে জনবসতি গড়ে ওঠায়৷